仮定法過去と仮定法過去完了について話しました。仮定法にはあと仮定法未来と仮定法現在があるけれど、仮定法現在については最後にも触れますが助動詞のところで話す方がいいので、ここではスルー。

今回は仮定法未来の書き方です。

仮定法未来

・If there should be a big earthquake, Tokyo will suffer serious damage.

・If I should be free tomorrow, I would watch the movie.

・If something should happen, call me.

・If the sun were to rise in the west, I would not betray you.

仮定法は現実と反対のことを表すときに使う表現でした。じゃあ仮定法未来、つまりまだ起こっていないことに対して、現実とは違うことってどういうことでしょう。

それは「起こる可能性の低い話」あるいは「起こる可能性のない話」をするってことです。現在のままなら起こらないくらいに理解しておけばいいかな。

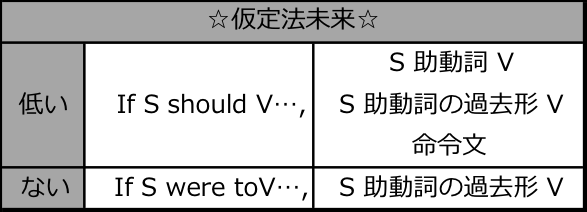

この「可能性の低い話」と「可能性のない話」はそれぞれ書き方がちょっと違います。前者はshould V、後者はwere toVで書くのです。

shouldの文

まずは「可能性の低いshould」から。例文はそれぞれ「大地震が起きたら」「明日暇になったら」「もし何か起こったら」を並べてみました。

大地震以外(最近はこれも怪しいけれど)、起こる可能性の低い感じはあまりしないと思います。いやいや普通にありえるじゃん!って思うはずです。

仮定法未来のshouldの文において大事なことは、自分がどう思うかではなく、発言者がどう思っているかです。自分がどんな生活を送っていようが、発言者がブラック企業に勤めていたら、「明日ヒマ」ってことはほぼないわけ。

なので、問題を解いて間違えたときに、「いやいや、これ可能性低くねーから!」みたいなツッコミは辞めましょう。

このshouldを使った仮定法未来は、主節の書き方が3つあります。これがなかなかめんどくさい。以下の表にまとめたので必ず押さえておきましょう。

ポイントとしては、仮定法で唯一助動詞の過去形が使われないパターンが存在することと、命令文でもOKなこと。他の仮定法では使われない形なので、要注意です。

were toの文

一方のwere toの文はありえないことを例に出すことで、主節で言っていることの想いを強める表現です。

「太陽が西から上がったとしても、お前を裏切らないよ」、ただ裏切らないよって言うよりも「絶対」って感覚を出せているのが分かると思います。

聞いてる方が「あ、この人はこれは可能性が低いと思って話してるんだな」って分かりながら聞けるshouldの文に対して、こちらは予め「100%ない」ことを両者が共有できてなきゃいけません。

それと問題を解く上では、純粋に「仮の話」をしているだけなので、意味から考えて答えるのはちょっと難しいです。不定詞があるなど、形から判断するようにしてください。

コメント