助動詞shouldのところで少し触れたように、shouldには注意すべき用法があります。しかも3つ。今回はその中の2つについての話をしていきます。

主張・要求・提案・命令系動詞の後ろのthat節

・She suggest that he should study hard this year.

・She suggest that he study hard this year.

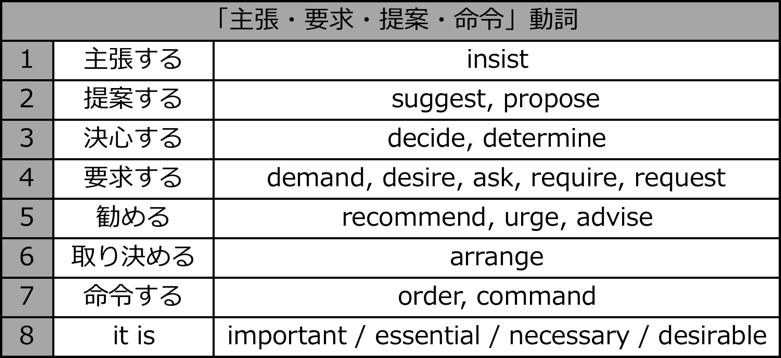

「〜すべきだよ」とか「〜してください」って意味を表す動詞をまとめて「主張・要求・提案・命令」系動詞と呼びます。正式な言い方じゃないけど。

これらの動詞の後ろには目的語としてthat節がくることがとても多いんだけど、このthat節の中にはshouldを置いてくださいというのが、注意すべきshouldの1つ目のルールです。

たしかに提案というのは「すべき」ことを言うわけだから、他の助動詞ではなくshouldを置くのは納得ができると思うけれど、基本的には置かなくてはいけないので注意してください。

別に書かなくたって間違いにはなりません。ただし、書かないってのは「「すべき」と言ってるんだからshouldがあるのは当たり前、当たり前だから省略したんでしょ?」って捉え方になります。

だから、たとえshouldを書かなくても、もともとshouldがあったんだぜって証拠として、後ろの動詞は必ず原形にしなくてはいけません。これが要注意です。主語が3人称単数でも必ず原形です。

ということで、例文はどちらも「彼はこの1年一生懸命勉強するべきだと彼女は言った」という意味になります。shouldを書くのが普通で、書かないときでもstudyは必ず原形だよって話でした。

ちなみに、このルールは仮定法現在とも呼ばれます。「すべきだ」ってことは、まだしてないんだよね、現実と反対のことだよねってことで仮定法です。覚えて置く必要はないけれど、一応触れておきました。

最後に、主張・要求・提案・命令系動詞をまとめておきます。It’s 〜の表現もあることに注意。

It’s 〜 that...

・It’s natural that he should have pass the exam.

・It’s natural that he passed the exam.

例文は「彼が受かったのは当然だ」という仮主語の文です。「当然だ」、さっきの「すべき」と同じでこれもshouldの意味でした。

こう考えてもらえればさっきの話と同じように考えてもらえると思うんだけど、このような強い気持ちが込められたthat節の文にもshouldが用いられるんです。

ただし、こちらの用法ではshouldを使わなかった場合、文はそのままになるので上と違って原形という縛りがなくなります。今回、passedと過去形になっているのはそのためです。

ちなみになんで過去形になるのか、それは上の文がshould have passになっているからなんだけど、このことについては次々回からの助動詞の時制で話すのでちょっと置いておいて。

とにかく、注意すべきshould①はshouldがあろうがなかろうが常に原形、②はshouldを使わなかった場合はそのままその文に合う形で書く。これを覚えておいてください。

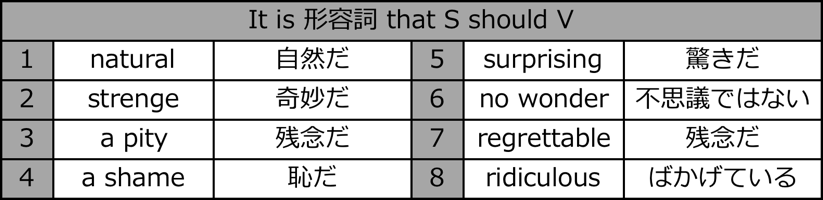

この②の方は◯◯動詞みたいな言い方がないんだけど、こちらも表にまとめます。全部It’s〜の形だけど、It’s importantとかはこっちじゃなくて①の方だから気をつけてください。

コメント